Архиепископ Павел (Хорава)

Путь праведный

Часть I

Погружение или обливание?

Погружение или обливание?

Глава XXII

__________________________________________________________________________

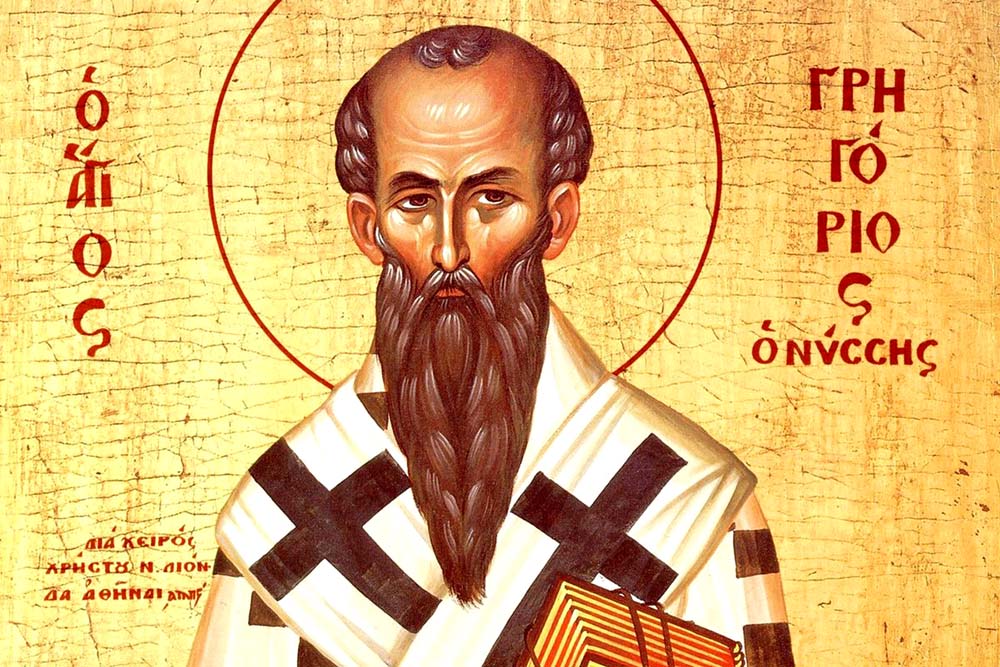

Св. Григорий Нисский о крещении

Проследим, как Э. Челидзе толкует катехизическое учение св. Григория Нисского о крещении - из 35-й главы известного сочинения св. Г. Нисского "Большое огласительное слово", звучащее в русском переводе, как "Значение троекратного погружения в таинстве крещения".

Искаженное толкование контекста, что было замечено не в первый раз, неотступно характеризует г-на Челидзе: едва профессор сталкивается с выражением "обливание", ему тут же начинает мерещиться обливательное "крещение". В этот раз он так же остался верным превратным принципам, исказив совершенно ясно изложенное учение св. отца, в котором говорится, что главным действием крещения является полное троекратное погружение крещаемого в воду. Профессор же представляет св. Григория Нисского проповедником обливательного (!) "крещения". Итак, Челидзе утверждает: "Св. Григорий Нисский в своём известном памятнике "Большое огласительное слово" раскрывает суть крещения и указывает, что данное величайшее священнодействие способствует второму рождению человека, то есть, возрождению свыше, благодаря Духу Святому и воде. Далее епископ Нисский истолковывает водную процедуру, и, почеркнув дважды (подчеркнуто Э. Челидзе – архиеп. П.), говорит о троекратном обливательном крещении (подчеркнуто Э. Челидзе – архиеп. П.). Для него (так же, как и для всех, без исключения, православных богословов) обливание головы водой (что всяко равнозначно посыпанию земли сверху во время погребения) духовно изображает, собственно, полное погружение, то есть трехдневное сопогребение с Господом, пребывание со Спасителем в могиле, что следует воспринимать лишь духовно (с точки зрения духовного сопогребения), поскольку крестильная вода уподобляется могиле Спасителя, благодаря силе святого священнодействия…" (Душа-живая". Стр. 427-428).

Там же, Э. Челидзе обращается и к другим местам сочинения св. Григория Нисского, которые, по словам оппонента, ясно свидетельствуют об этом. В частности, св. Григорий Нисский в одном из мест сочинения утверждает: "И как тот Человек (Спаситель - Э. Ч.) свыше, восприняв на Себя мертвость вместе с положением в землю, трехдневным восстал опять к жизни, так и всякий, кто в единении с Ним (со Спасителем - Э. Ч.) по естеству тела, имея в виду преуспеть в том же, т. е. достигнуть этого предела жизни, вместо земли наливая воду и погружаясь в эту стихию (т. е. в землю - Э. Ч.), троекратным повторением подражает трехдневной благодати воскресения" (Цит. Э. Ч. Упом. Соч. Там же).

С более полной версией того же текста можно ознакомиться в сочинении известного литургиста – Е. Кочламазашвили: "Все умершее имеет для себя свое собственное и естественное место – землю, на которую склоняется и в которой бывает скрыто. Но великое между собой сродство имеют земля и вода, единственные из стихий, которые тяжелы, стремятся вниз… (Здесь автор, общие свойства воды и земли описывает, как сродственные и взаимно близкие: тяжесть и стремление вниз, что отличает их от других стихий, например, – воздуха и огня – Е. Кочламазашвили), одна в другой пребывают и одна другой удерживаются (ე. ი. ხმელეთს უპყრია წყალი და წყალს - ხმელეთი - შენიშვნა ე. კოჭლამაზაშვილი) (То есть, суша удерживает воду, а вода – сушу. Примечание Е. Кочламазашвили).

Поэтому, так как смерть Началовождя нашей жизни сопровождалась погребением под землей и произошла по общему закону естества, то подражание смерти, совершаемое нами, изображается в ближайшей к земле стихии. И как тот Человек свыше (ср. 1 Кор 15:47), восприняв на Себя мертвость вместе с положением в землю, трехдневным восстал опять к жизни, так и всякий, кто в единении с Ним по естеству тела, имея в виду преуспеть в том же, т. е. достигнуть этого предела жизни, вместо земли наливая воду и погружаясь в эту стихию, троекратным повторением подражает трехдневной благодати воскресения" (Григорий Нисский. Большое огласительное слово. Глава 35. Смысл троекратного погружения при Крещении. http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Nisskij/bolshoe-oglasitelnoe-slovo=1_35) (Дата обращения к URL: 5.09.2025).

Обратимся с должным вниманием к проповеди св. Григория Нисского и определим, в каком контексте употребляется святым термин "обливание" ("Вместо земли наливая воду и погружаясь в эту стихию").

Исходя из крещенского богословия св. Григория Нисского (так же, как и других св. отцов) становится очевидным, что в Таинстве Крещения погружение в воду совершается в силу её родственности со стихией земли и свойственности омовения.

Троекратным "погребением" (то есть, погружением в воду), крещаемый сам собою совершает трехдневное погребение Христово (Греч. "Пидалион"). Поэтому весь подтекст толкования св. отца, как и было указано выше, может быть лишь таким:

Поскольку крещение является образом погребения Христова, для совершения таинства, человек данное погребение должен испытать на себе погрузившись в воду подобно тому, как Господь был погребен в земле. Поэтому, пустая купель, так же, как и вырытая яма, которая должна принять погребаемого (крещаемого), лишь сперва наполненная водой, принимает в свою стихию крещаемого человека. И это предельно ясно прослеживается в словах самого святого:"... вместо земли наливая воду и погружаясь в эту стихию...", то есть, сначала "вместо земли наливается вода и крещаемый погружается в водную стихию". Примечательно, что здесь наливание воды предшествует погружению, поскольку, водой не только не обливается крещаемый человек ("погребаемый"), как это мерещится Э. Челидзе, но она наливается в "могилу", то есть – в купель.

Возможно, здесь Э. Челидзе возразит, сказав, что св. Григорий Нисский в 33-й главе своего сочинения абсолютно не использует выражение "купель", однако данное слово не употребляется, поскольку св. отец упоминает его в предыдущей, т.е. 32-й главе сочинения, обозначая Таинство Крещения выражением "домостроительством купели", и, кстати, только после употребления данного выражения, святой истолковывает значение акта погружения в Таинстве Крещения. Сравн.:

"Но, поскольку некоторую часть таинственных учений составляет и домостроительство купели (угодно ли кому будет наименовать это крещением, или просвещением, или пакибытием, спорить об имени не станем), то хорошо сказать кратко и об этом". Григорий Нисский. Большое огласительное слово. Глава 33. https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/bolshoe-oglasitelnoe-slovo/1_36) (Дата обращения к URL: 5.09.2025).

Теперь обращаю внимание на второе место, которое, по словам Э. Челидзе, так же свидетельствует об обливательном крещении: 1. "Но как, по сказанному, в такой мере подражаем высочайшей силе, в какой вмещает это нищета нашего естества, то, трижды возливая на себя воду и снова восходя от воды, подражаем спасительному погребению и воскресению, совершившемуся в трехдневный срок" (Э. Ч. Упом. Соч. Стр. 429).

Челидзе и тут затемняет вопрос, представляя его в пользу собственной выгоды. Во-первых, приведенное предложение следует рассматривать целиком, потому как Э. Челидзе опускает весьма значительные места приведенного отрывка из проповеди св. Григория Нисского, которое представляется оппонентом так, чтобы можно было сделать сугубо подходящий для него вывод. Поэтому данный отрывок проповеди св. Григория Нисского будет рассматриваться нами в полном настоящем контексте с тем, чтобы разъяснить, о чем говорит св. отец на самом деле.

Св. Григорий Нисский утверждает: "Но как, по сказанному, в такой мере подражаем высочайшей силе, в какой вмещает это нищета нашего естества, то, трижды возливая на себя воду и снова восходя от воды, подражаем спасительному погребению и воскресению, совершившемуся в трехдневный срок, представив в мысли то, что, как в нашей власти вода, и пребывание в воде, и выхождение из нее, так во власти Того, Кто владычествует над Вселенной, было, погрузившись в смерть, как мы в воду, снова войти в собственное Свое блаженство". Григорий Нисский. Большое огласительное слово. Глава 35. https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/bolshoe-oglasitelnoe-slovo/1_36) (Обращение к URL: 19.09.2025).

Лишь духовно деградированный человек, каковым является Челидзе, мог вынести из приведенных слов мнение, что св. Григорий Нисский - погружение, погребение, пребывание в воде и последующее восхождение из оной подразумевает лишь символически. Неужели св. отец затруднился бы указать, хотя бы, словом, на символичность данного священнослужения (имеется в виду момент погружения в Таинстве Крещения), сказать, что термин "погружение" следует понимать символически? Но нет! Ничего подобного св. отец и близко не отмечает, это всего лишь нездоровые измышления Э. Челидзе.

И ведь предельно ясно, почему Э. Челидзе силится столь упорно оправдать обливательное крещение: поскольку, как и в начале, в посвящённой нам части своей авторской книги, он утверждает: "В детстве, наше абсолютное большинство, было крещено по ныне существующему правилу, то есть, обливательно" (Подчеркнуто Э. Челидзе – архиеп. П.) (Э. Ч. Упом. Соч. Стр. 115).

Не кощунство ли это: свое неправильное крещение представлять за истину, искажая вполне ясные учения св. отцов и постановления церковных соборов, вводить в заблуждение огромное количество людей, не думая о наказании свыше? Обратимся еще раз к св. Григорию Нисскому - определить, какие дополнительные противоречия содержатся в кривых "свидетельствах" оппонента - Челидзе.

В свое время, на челидзевское толкование проповеди св. Григория Нисского, отраженное и в первом "антистароверческом" сочинении Челидзе, под названием "Церковь – невеста Господа" (Тб. 1990 г.), пришлось откликнуться и раннему его оппоненту, ныне преставившемуся, первоиерарху Грузинской Древлеправославной Церкви - епископу Ионе (Чахава): "Говорите, что Григорий Нисский призывает крестить окропительно? Поглядим, насколько данное утверждение соответствует истине: "Но как, по сказанному, в такой мере подражаем высочайшей силе, в какой вмещает это нищета нашего естества, то, трижды возливая на себя воду и снова восходя от воды, подражаем спасительному погребению и воскресению, совершившемуся в трехдневный срок, представив в мысли то, что, как в нашей власти вода, и пребывание в воде, и нахождение из нее, так во власти Того, Кто владычествует над Вселенной, было, погрузившись в смерть, как мы в воду, снова войти в собственное Свое блаженство") (Творения Святаго Григория Нисскаго, часть IV, Москва 1862 г. стр. 93).

Прибегая к данному документу, вы утверждаете о каноничности крещения окроплением и обливанием головы; давайте рассмотрим, насколько близко находится в соответствии с вашей интерпретацией вышеприведенный документ, который можно разделить на три части; вот первая часть письма:

а) "трижды возливая на себя воду".

О чем тут говорится? "Неужели о троекратном возлиянии воды"? Конечно же нет, иначе бы отмечалось: "трижды наливая на себя воду". "вода, и пребывание в воде, и возведение из нее"

Обратим внимание на детали: как крещаемый может возливать на себя воду, не имея наполненной ёмкости и не находясь под краном? Если речь об окроплении головы, то крещаемый наклоняет голову к сосуду и "священник" возливает на его воду. Почему тогда говорится: "… возливая на себя воду"? Возливает в данном случае воду на себя сам крещаемый, благодаря погружению в водную стихию, когда вода естественным образом возливается на главу его, что, собственно, и было запечатлено св. Григорием Нисским (как момент крещения), утверждающим, что крещаемый "… возольёт на себя воду"; если бы дело обстояло иначе, святым отцом непременно бы говорилось: священник изливает воду на голову крещаемого трижды.

б) "вода, и пребывание в воде, и выхождение из нее".

Картина тут предельно ясна: есть вода, и крещаемый находится в той же воде, откуда по завершении церемониала, крещенного выведет из нее крестный. Какая необходимость окропленному находиться в воде? С данным утверждением наверняка согласятся и сами таковым образом "крещенные" люди.

Г-н Челидзе должен признать: крещаемый находился в купели (к сожалению, купель давно исчезла из грузинской церкви), и по завершении церемониала выводился из нее крестным; как представить, что крестный выводил из воды окропленного? Для чего в церквях сооружали купель, если можно было обойтись тремя пригоршнями воды? К чему тогда лишняя возня (по сооружению емкости) и траты? Для чего понадобилось Иоанну Крестителю вести людей к реке Иордан – туда, где много воды, если можно было обойтись окроплением? Что говорит писание? - "А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили туда и крестились" (Ин. 3:23).

в) "Погрузившись в смерть, как мы в воду" – можно ли выразиться точнее, лучше? Был Господь погружен в смерть так же, как мы погружены были в воду. То есть, св. Григорий утверждает: подобно тому, как Христос был погружен в смерть, так и мы погружаемся в воду. Разве не ясна картина канонического крещения с погружением крещаемого в воду? Об омовении, которое сродни сокрытию в водной стихии и расценивается, как полное погружение в воду, утверждает и сам святой Василий Великий: "И воплощившимся от Марии Девы напоследок неизреченно, и целы печати чистоты сохранившим, и, изволившим крещением омыти ветхую скверну нашу. Еюже есмы преступлением осквернилися. И погружением нас от грех омывшим... Заклинаю тя Богом крещьщимся во Иордане, и образ нам чистоты подавшим В ВОДЕ ПОГРУЖЕНИЕМ" (Чин и исповедание. Молитвы на различныя потребы. Молитвы запрещальные святаго Василия Великаго, от избавления духа лукаваго, егда мучит человека. Гл. 58, 226, 228 об. 229).

"Омывание", то есть "омовение", не является защищаемым вами обливательным крещением, и, соответственно, тут толкование св. Василия Великого никакого противоречия не вносит; термины: "обливание" - "омовение" - "омывание" - означают одно: полное погружение крещаемого в воду. (Иоанн-Иона. "Что нам следует делать". Тбилиси 1994 г. Стр. 374-375).

К вышесказанному, как говорится, и прибавить-то нечего, поскольку ложь Э. Челидзе полностью обличена и весьма очевидна, хотя для пущего убеждения в брехливости оппонента, не мешало бы детально рассмотреть и "Катехистическую проповедь" св. Григория Нисского, в которой говорится о ритуальной схожести - смерти и погребения Спасителя в Таинстве Крещения, и что всё это, Церковь выражает в Таинстве Крещения не символическим образом, а прямым (тождественным) троекратным погружением в воду.

Проповедь о Таинстве Крещения, св. Григорий Нисский начинает следующими словами: "Схождение же в воду и троекратное пребывание в ней человека заключает в себе другое таинство" (Григорий Нисский. Большое огласительное слово. Глава 35. Смысл троекратного погружения при Крещении. https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/bolshoe-oglasitelnoe-slovo/1_36) (Обращение к URL: 22.08.2020).

"Что же видели мы в Начальнике спасения? Трехдневную мертвость и снова жизнь. Следовательно, надлежало, чтобы и в нас примышлено было некое такое же подобие. Поэтому какое же это примышление, которым и в нас исполняется подражание совершенному Им? Все умершее имеет для себя свое собственное и естественное место - землю, на которую склоняется и в которой бывает скрыто.

Но великое между собой сродство имеют земля и вода, единственные из стихий, которые тяжелы, стремятся вниз, одна в другой пребывают и одна другой удерживаются. Поэтому, так как смерть Началовождя нашей жизни сопровождалась погребением под землей и произошла по общему закону естества, то подражание смерти, совершаемое нами, изображается в ближайшей к земле стихии (То есть, в воде – архиеп. П.).

И как тот Человек свыше, восприняв на Себя мертвость вместе с положением в землю, трехдневным восстал опять к жизни, так и всякий, кто в единении с Ним по естеству тела, имея в виду преуспеть в том же, т. е. достигнуть этого предела жизни, вместо земли наливая воду и погружаясь в эту стихию, троекратным повторением подражает трехдневной благодати воскресения.

Но как, по сказанному, в такой мере подражаем высочайшей силе, в какой вмещает это нищета нашего естества, то, трижды возливая на себя воду и снова восходя от воды, подражаем спасительному погребению и воскресению, совершившемуся в трехдневный срок, представив в мысли то, что, как в нашей власти вода, и пребывание в воде, и нахождение из нее, так во власти Того, Кто владычествует над Вселенной, было, погрузившись в смерть, как мы в воду, снова войти в собственное Свое блаженство" (Там же).

Было бы неплохо, ознакомиться и с древнегрузинским переводом "Большого огласительного слова" св. Григория Нисского, подготовленного и опубликованного Евфимием Кочламазашвили в "Христианско-археологических изысканиях" (1/2008 г. Стр. 7-155). По словам Кочламазашвили, вернее, исходя из его анализа перевода древнегрузинского текста, видно, что авторство данного переводческого труда "вне всякого сомнения принадлежит Евфимию Мтацминдскому" (там же. Стр. 69).Вышеупомянутый текст св. Григория Нисского был сокращен св. Евфимием, поскольку таковым является переводческий принцип Евфимия Мтацминдского, обусловленный задачей – "посредством доступной языковой формы ознакомить с содержанием перевода также и простецов грузинских, непривычных к сложным богословским толкованиям. Таковой подход реализовывается посредством:

1. Упрощенной передачи трудного для восприятия смысла (без искажения содержания).

2. Сокращение отдельных слов, фраз, иногда и целых отрывков, утяжеляющих восприятие, в случае, когда удаление оных, не является существенным для понимания полного контекста.

3. Наряду с сокращениями, расширенное включение пояснительных толкований, на основе сочинений не только данного автора, но и, при необходимости, других.

4. Стилистическое улучшение фразы, простота и доступность.

5. Использование динамических грузинских эквивалентов в переводе греческих терминов. Для лучшего понимания отдельных терминов, перевод последних с использованием двух или трех эквивалентных слов.

6. Изъятие из перевода догматически неприемлемой проповеди, непристойностей, неподобающих культурно-исторических реалий.

7. Также переводческие тексты Евфимия отличаются не только измененной композицей, но и перестановкой отдельных отрывков, интерполяцией и многим другим.

Евфимий Мтацминдский настолько отличим собственным стилем, что текстологический анализ перевода того или иного оригинала, позволяет точно определить, что именно ему принадлежит перевод" (Е. Кочламазашвили. "Большое огласительное слово" св. Григория Нисского в "Христианско-археологических изысканиях" 1/2008 г. Стр. 17-19).

Там же, в частности, на 66-й странице в схолии, Е. Кочламазашвили приводит личный перевод упомянутого текста св. Григория Нисского, который, по нашему определению, является несоизмеримо ясным и точным в сравнении с переводом Э. Челидзе, занимающимся созданием новых терминов и вуалированием переводческих текстов.

Прежде, чем приступим к переводческому тексту Е. Кочламазашвили, ознакомимся с переводом Е. Мтацминдского из 35-й главы "Большого огласительного слова" св. Григория Нисского, относительного крещения. По словам Е. Кочламазашвили "… почти каждая часть 35-й главы сокращена настолько, что остается лишь одна четвертая часть текста, которая основательно изменена! Данное утверждение справедливо в отношении 2-й и 3-й части главы 35." (Там же. Стр. 65).

Примечательна 3-й подраздел 35-й главы по содержанию толкования на погружательное крещение. В 3-ем подразделе 35-й главы, - пишет Е. Кочламазашвили, - пропущено подробное толкование причины, по которой погружение в воду является наилучшим образом смерти Господа, а также - погребения! Причиной данного сокращения является не какой-либо догматически неприемлемый смысл, найденный в тексте, а то, что переводчик счёл излишним развивать данную тему вослед уже и так изложенному тексту: "Сообразно тому (т.е. "трехдневной смерти для будущей вечной Жизни") и надлежит нам исполнить. И с чем же сообразуется? – троекратное погружение в воду – образ трехдневного погребения Его. Последующее восхождение – образ Его воскрешения" (Там же. Стр. 65-66).

Можно смело сказать, что в "погружении" Евфимия Мтацминдского никак не подразумевается то, что имеет в виду Э. Челидзе – то есть, "погружение" не является термином символическим и никак не выражает значение обливания и окропления наряду с погружением. Переводческий текст Евфимия, как об этом утверждает Е. Кочламазашвили, характеризуют, вносимые самим автором, композиционные изменения, интерполяция и расширенное толкование посредством дополнительных включений в текст. Евфимий и словом не намекает на символичность понятия "погружение" и, более того, опираясь на сочинение св. Григория Нисского, сопогребение Христу отражает в буквальном смысле, и это означает, что погружение в воду для св. Евфимия является образом погребения в землю, и не замечать столь очевидное могут только лишь упрямые апологеты навязанных еретических взглядов Э. Челидзе, которые имеют место быть, несмотря на многочисленные - ясные и неопровержимые доказательства в пользу погружательного крещения.

>>>

26